日期:2022/9/14 Click:1277

上海石化扛起碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)之重任。

精彩、非凡、卓越!北京2022年冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)再一次向世界演繹了中國(guó)的真誠(chéng)、熱情與力量。

冬奧會(huì)的成功舉辦,離不開(kāi)每一個(gè)參與其中的個(gè)體、企業(yè)和組織的付出。遠(yuǎn)在上海的中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱“上海石化”),因?yàn)槌袚?dān)著冬奧火炬的研制與保障任務(wù),讓他們對(duì)這屆冬奧會(huì)有著更特殊的情感。猶如火炬之名“飛揚(yáng)”,上海石化數(shù)十年如一日研發(fā)攻關(guān)的冬奧火炬材料“碳纖維”,在冬奧會(huì)保障賽場(chǎng)摘得名副其實(shí)的金牌。

讓“黑黃金”碳纖維變身冬奧火炬,背后是上海石化的央企擔(dān)當(dāng),是心懷“國(guó)之大者”,不斷創(chuàng)新、追求卓越的一曲長(zhǎng)歌。

正如新材料領(lǐng)域的專(zhuān)家所言,由上海石化牽頭研制的冬奧火炬,是北京冬奧盛會(huì)科技魅力的一束亮光、一個(gè)縮影,讓外界看到了“新材料之王”碳纖維的“中國(guó)突破”。背后也展現(xiàn)了上海石化以黨建為引領(lǐng),十年磨一劍,尤其是過(guò)去5年立足新材料研發(fā),以科技賦能高質(zhì)量發(fā)展的奮斗姿態(tài)。

點(diǎn)亮冬奧當(dāng)仁不讓

那是2018年的一天,上海石化迎來(lái)一個(gè)特殊的訪問(wèn)團(tuán),其中有一些體育界人士。當(dāng)時(shí),上海石化副總經(jīng)理、碳纖維專(zhuān)家黃翔宇向訪問(wèn)團(tuán)介紹公司情況時(shí),特別提到了碳纖維。這種材料對(duì)于體育界人士而言,并不陌生,在體育訓(xùn)練器械上碳纖維已廣泛應(yīng)用,譬如,碳纖維高爾夫球桿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、撐桿跳的撐桿、自行車(chē)等等。

其間,黃翔宇無(wú)意間說(shuō)了一句“碳纖維也能做奧運(yùn)火炬,而且更輕、更牢固”。也許,就是當(dāng)時(shí)這么不經(jīng)意的一句話為后來(lái)的故事埋下了伏筆。

兩年后,當(dāng)北京冬奧組委向全社會(huì)征集火炬的外觀設(shè)計(jì)方案,他們第一時(shí)間想到了上海石化的碳纖維技術(shù)。這是一項(xiàng)只許成功不能失敗的重任。當(dāng)意見(jiàn)征詢時(shí),身為中央企業(yè)的上海石化,沒(méi)有片刻猶豫:即使時(shí)間再緊,我們不僅行,而且一定要干好,能干好!

碳纖維應(yīng)用到火炬外殼的研制,在奧運(yùn)會(huì)歷史上也是首次。“中國(guó)石化集團(tuán)上下高度重視,黨組領(lǐng)導(dǎo)多次作出指示:一定要造出一把富有高科技含量的冬奧火炬,展示中國(guó)石化科技創(chuàng)新實(shí)力,展現(xiàn)中國(guó)石化講政治、顧大局、負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象。”黃翔宇說(shuō)。

上海石化第一時(shí)間成立由公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)吳海君為總負(fù)責(zé)人,黃翔宇為技術(shù)負(fù)責(zé)人的攻關(guān)團(tuán)隊(duì),并全程牽頭組織相關(guān)合作團(tuán)隊(duì)開(kāi)展火炬外殼用碳纖維的研發(fā),排定任務(wù)書(shū)、時(shí)間表、責(zé)任人。

將一根根碳纖維變成火炬外殼,并非一件易事。譬如,“飛揚(yáng)”火炬不僅形狀飄逸,還分為內(nèi)飄帶和外飄帶。如何能使碳纖維火炬外殼接受不規(guī)則挑戰(zhàn),又能經(jīng)受住抗高溫考驗(yàn),同時(shí)還要讓火炬有充足的燃料空間?

一場(chǎng)協(xié)同攻關(guān)戰(zhàn)悄然打響。三維編織、耐高溫碳纖維復(fù)合材料研發(fā)、燃燒系統(tǒng)研發(fā)……,東華大學(xué)、云路復(fù)材、庫(kù)貝化學(xué)以及航天科技、航天科工集團(tuán)等多方協(xié)作,最終形成了從碳纖維生產(chǎn)、復(fù)合材料制備到產(chǎn)品終端應(yīng)用的一站式解決方案。

例如,用碳纖維做火炬又輕又堅(jiān)固,與以往的鋁合金材質(zhì)比,可保證火炬在冬季低溫傳遞時(shí)有更好的手感。但碳纖維本身并不耐高溫,更不耐火燒,面對(duì)這一問(wèn)題,上海石化與中核集團(tuán)核八所攜手攻關(guān),引入高性能樹(shù)脂,與碳纖維一起做成碳纖維復(fù)合材料,最后通過(guò)工藝調(diào)整,把火炬上半段燃燒端在1000攝氏度以上的高溫中進(jìn)行特殊處理,有效解決了在高溫制備過(guò)程中火炬外殼起泡、開(kāi)裂等難題,實(shí)現(xiàn)了火炬在燃燒溫度大于800攝氏度氫氣燃燒環(huán)境下正常使用。

最終,一個(gè)可抗10級(jí)大風(fēng)和暴雨、能在極寒天氣中使用的輕量化、小型化碳纖維復(fù)合材料火炬呈現(xiàn)在世人面前。上海石化按期保質(zhì)保量完成了1200支冬奧火炬、600支冬殘奧會(huì)火炬的生產(chǎn)任務(wù)。

北京2022年冬奧會(huì)火炬“飛揚(yáng)”

為做好冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)火炬?zhèn)鬟f服務(wù)保障,上海石化組建了17人“火炬護(hù)衛(wèi)隊(duì)”,其中,有14名黨員。對(duì)此,上海石化黨委要求,“要把支部建在連上”。一個(gè)臨時(shí)黨支部迅速建立,成為服務(wù)冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。每一名黨員,都是流動(dòng)在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的“一面旗幟”,他們以高度的政治責(zé)任感、使命感和緊迫感,圓滿完成了服務(wù)保障的光榮使命,展示了央企員工的擔(dān)當(dāng)和風(fēng)采。

通過(guò)一棒棒火炬?zhèn)鬟f,上海石化用科技之光點(diǎn)亮了冬奧會(huì),將中國(guó)的科技創(chuàng)新與奧林匹克精神完美展現(xiàn)出來(lái)。

底氣源自實(shí)力

從碳纖維到冬奧“飛揚(yáng)”火炬,自然不易。然而,如果沒(méi)有上海石化的碳纖維,可能就不會(huì)有冬奧“飛揚(yáng)”的創(chuàng)意,沒(méi)有對(duì)碳纖維技術(shù)的掌握,上海石化也不會(huì)有接到任務(wù)時(shí)的那份底氣。

碳纖維究竟是一種什么材料?它和我們?nèi)粘4鞯目谡帧巴谕础保际菑氖投鴣?lái)。以最主流的PAN(聚丙烯腈)基碳纖維為例,從億萬(wàn)年前形成的原油到冬奧會(huì)火炬碳纖維的制備流程十分漫長(zhǎng),常人難以想象。就碳纖維材料本身而言,制作冬奧火炬有“輕、固、美”的優(yōu)勢(shì),但深層次上更彰顯著科技冬奧的非凡魅力。

有人說(shuō),19世紀(jì)是鋼的世紀(jì),20世紀(jì)是塑料的世紀(jì),21世紀(jì)是碳纖維的世紀(jì)。這種含碳量在95%以上的高強(qiáng)度、高模量新型纖維材料,其力學(xué)性能優(yōu)異,密度不到鋼的四分之一,強(qiáng)度卻是鋼的7至9倍,并且具有耐腐蝕、高模量特性,被譽(yù)為“新材料之王”。

但是,碳纖維技術(shù)有著森嚴(yán)的技術(shù)壁壘,迄今為止也只有日本、美國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家擁有并掌握。過(guò)去,國(guó)內(nèi)自主研發(fā)“舉步維艱”。為啥?因?yàn)樗难邪l(fā)步驟繁多,程序極其復(fù)雜,其間伴隨的化學(xué)變化包括脫氫、環(huán)化、預(yù)氧化、氧化及脫氧等,任何一個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)微變化,都可能讓整個(gè)研發(fā)陷入 “死胡同”。40多年來(lái),不少國(guó)內(nèi)企業(yè)前赴后繼,一次次試驗(yàn),卻沒(méi)有真正走出迷宮,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

直到2007年,中國(guó)石化決策部署PAN(聚丙烯腈)基碳纖維的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化攻關(guān),并把這項(xiàng)任務(wù)交予上海石化,一道看似難以逾越的大門(mén)被漸漸撞開(kāi)。

上海石化碳纖維生產(chǎn)線

上海石化黨委把碳纖維的研發(fā)生產(chǎn),作為“在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?yàn)辄h工作”的具體實(shí)踐,迅速成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的碳纖維攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,并由公司副總經(jīng)理黃翔宇帶領(lǐng)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行科研攻關(guān)。之后,以上海市勞動(dòng)模范、“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者顧文蘭名字命名的勞模創(chuàng)新工作室,也加入攻關(guān)行列,一批青年黨員科技人員日夜攻堅(jiān)。

隨后,上海石化與上海石油化工研究院、上海工程公司、復(fù)旦大學(xué)等數(shù)十家科研院所、高校、企業(yè)等一起協(xié)同攻關(guān),將科研院所和高校強(qiáng)大的基礎(chǔ)理論研究,與企業(yè)的工程化技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)行無(wú)縫對(duì)接。一條“產(chǎn)、學(xué)、研、用”相結(jié)合的創(chuàng)新之路,為跨越鴻溝吹響了沖鋒號(hào)。

黃翔宇說(shuō),當(dāng)時(shí)為了少走彎路,科研團(tuán)隊(duì)制定了“三不”原則,即不摸黑前行、不無(wú)謂模仿、不盲目試錯(cuò),一步一個(gè)腳印,逐步取得技術(shù)積累。2008年11月,建成中試裝置;2009年3月,成功研制出12K(由1.2萬(wàn)根碳纖維絲組成,稱為小絲束)原絲。試驗(yàn)成功后,上海石化便采用自行開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)獨(dú)有的NaSCN(硫氰酸鈉)濕法工藝,以及具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成套技術(shù),著手進(jìn)行3000噸/年原絲、1500噸/年碳纖維項(xiàng)目建設(shè)。2012年9月,項(xiàng)目一階段工程建成投產(chǎn),形成了500噸/年12K碳纖維的工業(yè)化生產(chǎn)能力。

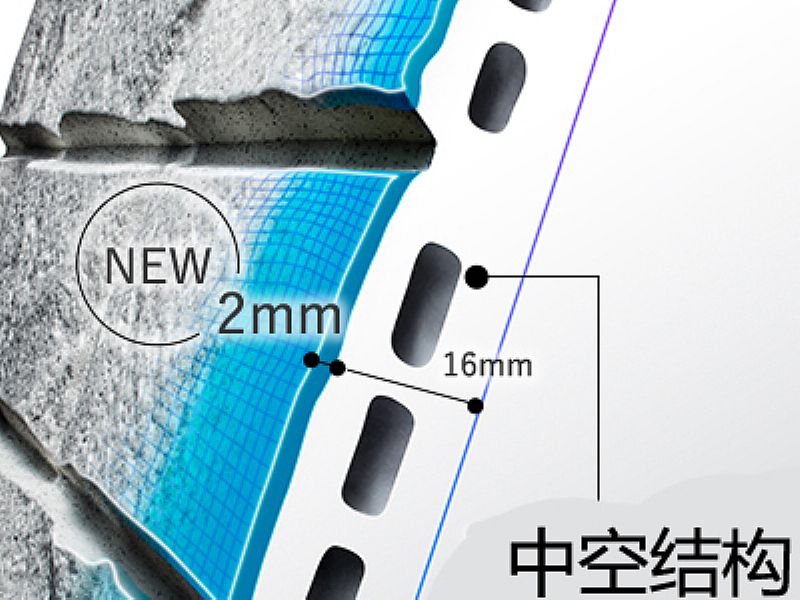

值得一提的是,獨(dú)特的NaSCN濕法原絲工藝,使生產(chǎn)的碳纖維具有優(yōu)異的表面結(jié)構(gòu)和界面性能,可顯著增強(qiáng)碳纖維與樹(shù)脂的復(fù)合能力,提升碳纖維及其復(fù)合材料性能。

打造高端制造增長(zhǎng)極

按照國(guó)家對(duì)新材料的戰(zhàn)略需求和上海建設(shè)全球科技創(chuàng)新中心的要求,上海石化全力以赴做強(qiáng)碳纖維及其復(fù)合材料業(yè)務(wù),除成功應(yīng)用于冬奧火炬碳纖維外殼外,高速地鐵列車(chē)碳纖維車(chē)頭罩、氫氣瓶碳纖維纏繞等高科技領(lǐng)域也閃耀著上海石化的身影。

這些首創(chuàng),凸顯了上海石化在碳纖維領(lǐng)域的擔(dān)當(dāng)和創(chuàng)新精神。

更令人振奮的是,作為上海市重大工程項(xiàng)目的上海石化“2.4萬(wàn)噸/年原絲、1.2萬(wàn)噸/年48K大絲束碳纖維”項(xiàng)目正在加緊建設(shè),計(jì)劃到2022年底,建成3條大絲束碳纖維生產(chǎn)線,年產(chǎn)能6000噸;至2024年全部完成,年產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后,將一舉改變我國(guó)大絲束碳纖維全部依賴進(jìn)口、長(zhǎng)期供不應(yīng)求的局面,碳纖維產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的應(yīng)用前景。截至目前,上海石化擁有申請(qǐng)?zhí)祭w維相關(guān)專(zhuān)利274項(xiàng)、授權(quán)165項(xiàng),碳纖維相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)排名全國(guó)第一、全球第三,是國(guó)內(nèi)第一家、全球第四家掌握大絲束碳纖維技術(shù)的企業(yè)。

近年來(lái),上海石化充分發(fā)揮碳纖維產(chǎn)業(yè)的“尖兵”作用,與地方政府、化工區(qū)行業(yè)伙伴共同推動(dòng)石油化工產(chǎn)業(yè)往高端走、往精細(xì)走、往生態(tài)走,并重點(diǎn)建設(shè)先進(jìn)材料創(chuàng)新研究院和復(fù)合材料創(chuàng)新基地“兩大創(chuàng)新平臺(tái)”,打造綠色工藝產(chǎn)業(yè)鏈、企地融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈等“三大核心產(chǎn)業(yè)鏈”,鑄就高端工程塑料、氫能、綠色環(huán)保、戰(zhàn)略新型材料等“四大價(jià)值鏈”,打造植根本土、聯(lián)動(dòng)長(zhǎng)三角、服務(wù)全國(guó)、輻射全球的上海高端制造業(yè)增長(zhǎng)極,提升上海化工產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

上海石化全力以赴做強(qiáng)碳纖維及其復(fù)合材料業(yè)務(wù)

展望未來(lái),上海石化黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)吳海君表示,上海石化作為能源化工領(lǐng)域的駐滬央企,要始終牢記習(xí)近平總書(shū)記對(duì)石油戰(zhàn)線“旗幟”“棟梁”的定位,將在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中,胸懷“國(guó)之大者”,矢志打造“國(guó)之重器”,以黨建引領(lǐng)、賦能,實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),進(jìn)一步解決“卡脖子”問(wèn)題,在碳纖維及新材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域精耕細(xì)作,發(fā)揮好中國(guó)石化“上海基地”作用,助力推進(jìn)上海“南北轉(zhuǎn)型”,以實(shí)際行動(dòng)和優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。